南海トラフ巨大地震、ひとたび発生すれば、マグニチュード8クラスの日本最大級の地震になります。

そんな南海トラフ地震がいつ発生するかについて、地震調査研究推進本部が公表しているデータから、分かりやすくお伝えできればと思います。

地震調査研究推進本部のデータ

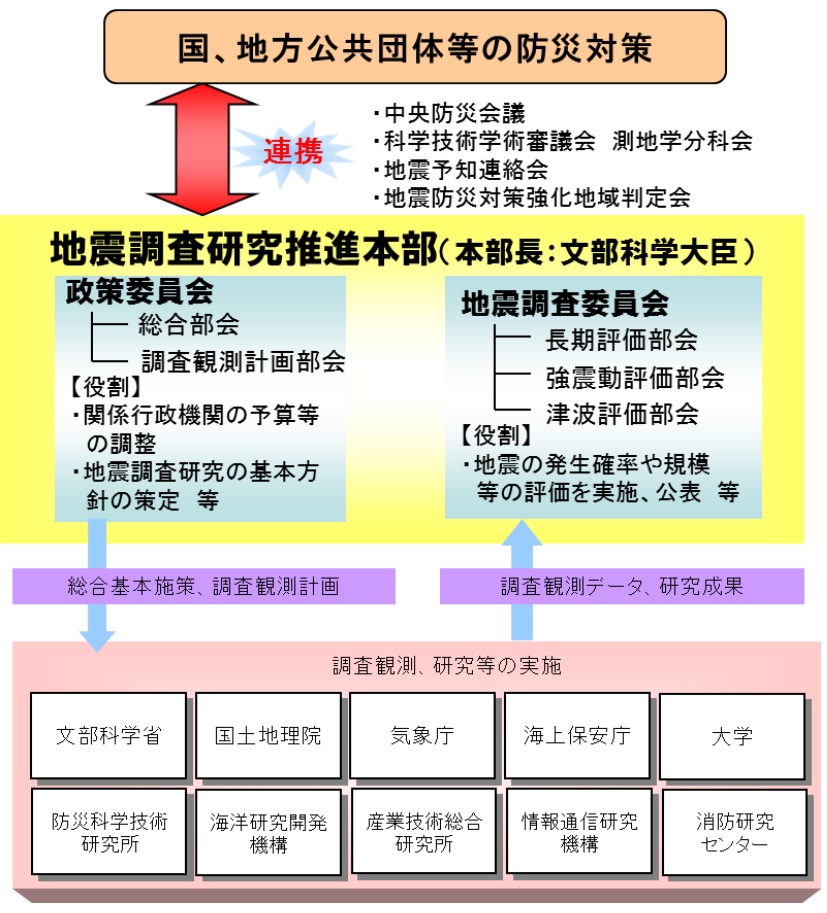

阪神・淡路大震災をきっかけに、日本の地震調査研究を推進するため政府の特別な機関が誕生しました。

地震防災対策特別措置法によってできた機関で、本部長は文部科学大臣です。

各省庁との関連性を、地震調査研究推進本部からの引用した図で確認してください↓

出典:地震調査研究推進本部とは

このような国の機関が公表しているデータなので、ある程度の信憑性はあるのかと思っています。

ただ、相手は自然災害だから鵜吞みにせず、日頃からの防災はしっかりしておきましょう。

過去の南海トラフ地震の事例から分かること

南海トラフ巨大地震がいつ発生するかを予想するには、過去のデータを理解することが大切です。

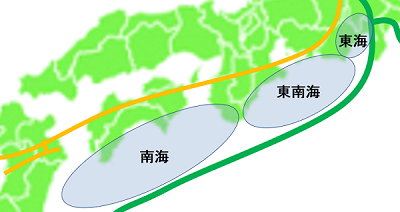

まずは、南海トラフ地震の3つの震源域について、簡単に説明します。

南海トラフの3つの震源域

南海トラフ地震は、静岡から九州までの非常に広い範囲が震源域になります。

震源と震源域について

この「ずれ」は、ある点から始まって周囲に面状に広がっていきます。

最初に「ずれ」が始まった点を震源、「ずれ」が生じた範囲全体のことを震源域と言います。

南海トラフ地震の震源域は非常に大きいので、【東海・東南海・南海】の3つに区分されます。

詳しくは、下の地図の〇で囲った部分を見てください↓

3つに分けた震源域で同時発生か、時間差発生か、発生パターンで過去の地震を考えてみます。

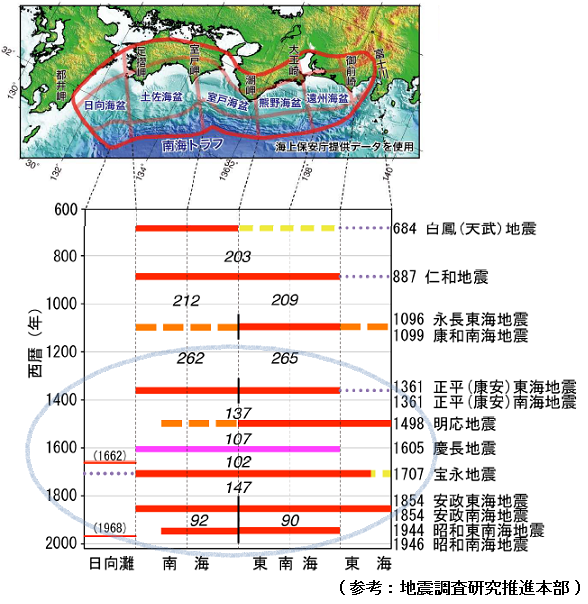

記録に残る過去の南海トラフ巨大地震

1707年「宝永地震」は、【東海・東南海・南海】を震源域として同時発生した、記録に残る中でも最大級の被害になった南海トラフ地震です。

このように同時発生すれば、日本における最大級の地震被害になってしまいます。

次に、時間差発生となった南海トラフ地震を見てみましょう↓

- 1854年12月23日 東海地震

→ 32時間後、12月24日 南海地震 - 1944年 東南海地震

→ 2年後、1946年 南海地震

過去に時間差発生した南海トラフ地震の特徴は、東側から南側の震源域にむかって発生していることです。

- 東海・東南海を震源域とする地震

- 数日~数年後の時間差

- 南海を震源域とする地震

南海トラフ地震が起きたら震源域を確認し、同時発生か時間差発生なのかを気にしておきましょう。

南海トラフ地震の発生間隔

次に、過去の南海トラフ地震の発生間隔について紹介するので、まずは下の図をご覧ください↓

丸で囲った部分を見れば、90~150年の周期で繰り返されていることがわかります。

大昔の記録は、あまり正確性が無いので参考程度に。

国が公表している南海トラフ地震の予測

地震調査研究推進本部が毎年発表している、南海トラフ地震の「地震予測情報」についてお伝えします。

最新の地震予測情報

2020年1月1日発表の最新予測は、つぎの通り↓

- 10年以内・・・30%

- 30年以内・・・70~80%

- 50年以内・・・90%以上

30年以内に南海トラフ地震が発生する確率の推移

2002年から予測確率に変更のあった年をピックアップしてみます。

南海トラフ地震が30年以内に発生する確率は、このように上昇してきました↓

- 2002年・・・40%

- 2005年・・・50%

- 2009年・・・50~60%

- 2010年・・・60%

- 2013年・・・60~70%

- 2014年・・・70%

- 2018年・・・70~80%

1~4年に1回は確率が上がっているので、この様子だと2021年には80%になりそうです。

70~80%の確率を考えよう

30年以内に70~80%の確率って、高いの? そうでもないの?

- 30年間で交通事故で死亡する確率、約0.2%だそうです。

- 天気予報、70%か80%で雨と言われたらどうですか?

「30年で70~80%なんて、そんなの発生するわけないよ」そんなセリフ、言えなくなりますよね。

ましてや、国の特別機関が責任もって発表している予測ですから。

つぎの文章は、2013年の地震調査研究推進本部公表からの引用です。

次の地震が発生するまでの間隔については、時間予測モデル(用語解説参照)が成立すると仮定し、室津港(高知県)の隆起量をもとに88.2年と推定しました。昭和東南海・南海地震の発生から既に約70年が経過しており、次の大地震の切迫性が高まっていると言えます。 大地震の発生確率については、震源域の多様性などの複雑な発生過程を説明するモデルは確立されていないため、従来の評価方法を踏襲して、計算を行いました。この結果、今後30年以内の地震発生確率は60~70%となりました。

(引用元:地震調査本部公表2013年7月)

南海トラフ地震はいつ発生するの?

30年以内に〇〇%とか言われても、ピンとこないかと思います。

では具体的にいつ発生するの?ってことです。

まずは、国の地震予想の基となっている考えを紹介します。

土地の沈降と隆起から発生確率を出していた

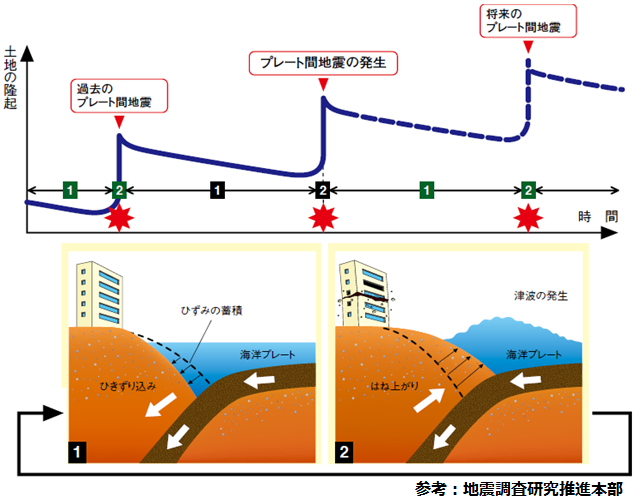

陸地側のユーラシアプレートは、海側のフィリピン海プレートに絶えず引きづり込まれています↓

結果的に、高知県や和歌山県などの太平洋側の土地は、普段ゆっくり沈降しています。

ある程度、土地が沈降すると耐えきれなくなり、いっきに跳ね上がって元の位置より隆起します。

これが南海トラフ地震が起こる理由で、この土地の沈降と隆起を観測することで、国は30年以内に〇〇%の確率を出しています。

土地の沈降と隆起を利用した時間予測モデル

土地の隆起(跳ね上がり)の大きさは、そのまま南海トラフ地震の規模(マグニチュード)になります。

当然、地震の規模が大きい(土地の隆起が大きい)ほど、ため込んでいるプレートのひずみは解消されます。

- 土地の隆起量が大きい

- ひずみの解消が大きい

逆に地震の規模が小さい(土地の隆起量が小さい)と、ひずみの解消量も小さくなります。

- 土地の隆起量が小さい

- ひずみの解消が小さい

この関係を利用したものが時間予測モデルです。

時間予測モデルでの発生時期予測

時間予測モデルは、プレートに一定量のひずみが溜まると地震が発生するというのが基本的な考えです。

つまり『過去の南海トラフ地震による土地の隆起量と、地震の発生間隔は比例する!』とも言い換えることができます。

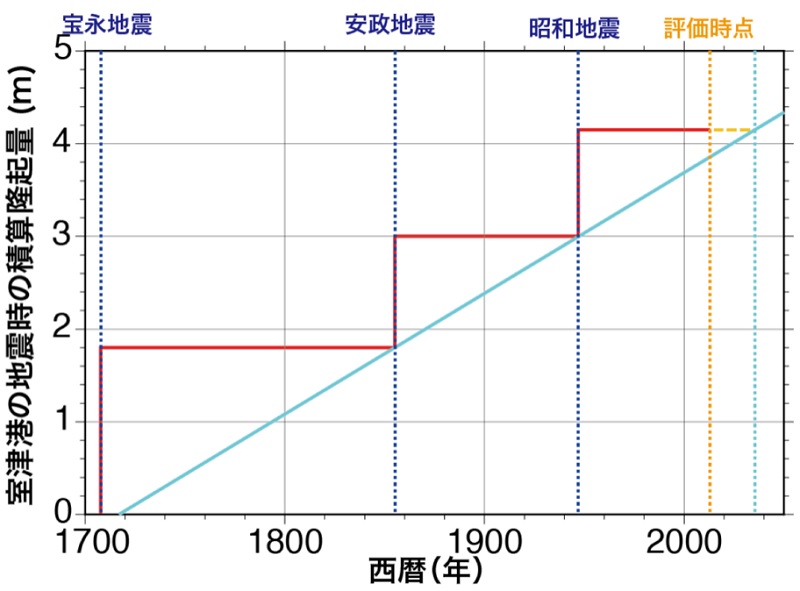

高知にある室津港の隆起量と「過去の南海トラフ地震の発生間隔」の関係グラフです↓

出典:地震調査研究推進本部

室津港の隆起量と、宝永地震・安政地震・昭和地震の発生間隔が比例関係にあるのが分かります。

昭和地震での隆起量から、次回の南海トラフ地震(令和地震?)の発生時期が予測できます。

これが時間予測モデルです。

〇〇%の確率の根拠

先ほどのグラフから、安政地震での隆起量と昭和地震での隆起量がほぼ同じなのが分かります。

安政地震から昭和地震の潜伏期間は、約90年でした。

1946年12月21日に昭和南海地震が発生。そして、2020年1月で74年が経過しています。

時間予測モデルによると、前回の昭和地震より88.2年後に発生すると予測されます。

西暦2034年

あと14年後。まだまだ先と見るか、もうすぐと見るか・・・

この予測により、30年以内に「〇〇%」の確率になります。

南海トラフ地震の予測の問題点と準備

南海トラフ巨大地震がいつ発生するのか、国の発表している予想をまとめてお伝えしました。

しかし、地震予測で完全なものはありません。

時間予測モデルの問題点

現在の地震予測の主流は、時間予測モデルですが、このモデルにも問題があると指摘されています。

時間予測モデルの問題点

- 近年はGPSで精密な隆起量などのデータをとっているが、過去の隆起量のデータは人の測定によるもの。そのため、データそのものの正確性が疑われる。

- わずか2点のみの比例データで、比例関係があるとは言いきれない。ふつう比例関係があるとは、何件もサンプルがあって言えること。

何にせよ地震予測は非常に難しいのが現状です。

正確なデータが少ない現段階では、どんな予測も信憑性は低いのかもしれませんね…

「これが正解!」と、一つの見解を妄信するのは危険です。

予測では2034年ですが、ひょっとしたら今後1年以内に発生してもおかしくないですよね。

12月に発生していた南海トラフ地震

過去の南海トラフ地震のデータを見ると、12月などの寒い時期に発生していたことが分かります。

- 慶長地震 1605年2月3日

- 宝永地震 1707年10月28日

- 安政東海地震 1854年12月23日

- 安政南海地震 1854年12月24日

- 昭和東南海地震 1944年12月7日

- 昭和南海地震 1946年12月21日

気温が巨大地震に影響するとも思えませんが、寒い時期に発生していたことを考えると、防寒対策もしっかりしなくてはいけませんね。

結局のところ何を信じて行動するかは、このページを最後まで読んてくれたあなたの判断に任せるしかありません。

家族や大切な人を守るために、家庭でできる対策を考えておくことを考えてみませんか。