巨大地震なんて来なければ、それに越したことはないですね。

ですが、それはいつ起こるか分からず、いざ直面した時には僕たちの生活は一変してしまいます。

その時の行動によっては大ケガしてしまい、最悪の場合、命の危機に陥ってしまうことを忘れずに!

このページでは、いざという時に冷静に行動し、生存確率を上げるための方法を紹介します。

巨大地震の発生前には緊急地震速報が鳴る

まずは、地震が起きたらどう行動するかについて説明します。

巨大地震の発生で、テレビやスマホ、地域の放送など、いろんなところから緊急地震速報が大音量で鳴ることは知られていますね。

どんなところから鳴るのかは、気象庁のホームページで確認してみましょう↓

この緊急地震速報が、どのようにして発信されているのか、その仕組みを理解していれば、さらに地震直前の取るべき行動がわかります。

知っているなら軽く読み飛ばしてください。

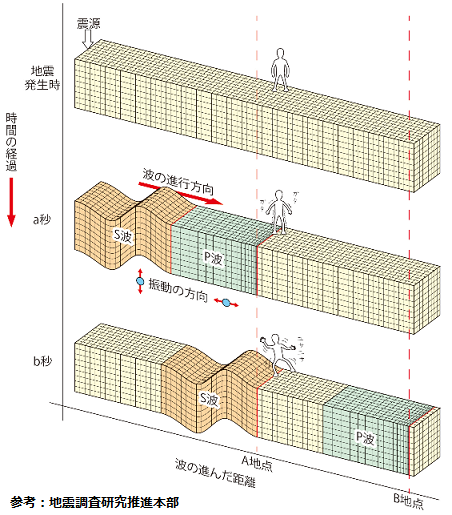

地震のP波とS波

地震の震源の深さってものは、通常は地上から30~50km、浅くて10km、深くて100km以上もあります。

そして地震の揺れは、地中や地表を伝わる波となって伝わってきます。

この地震の波には2種類あって、秒速約7kmの伝わるのが早いP波と、それより遅い秒速約3kmのS波があります↓

P波が到達すると、カタカタと突きあげるような、比較的小さな揺れを感じます。

そのあとやってくるS波は、P波の時より大きな横揺れになるのが特徴です。

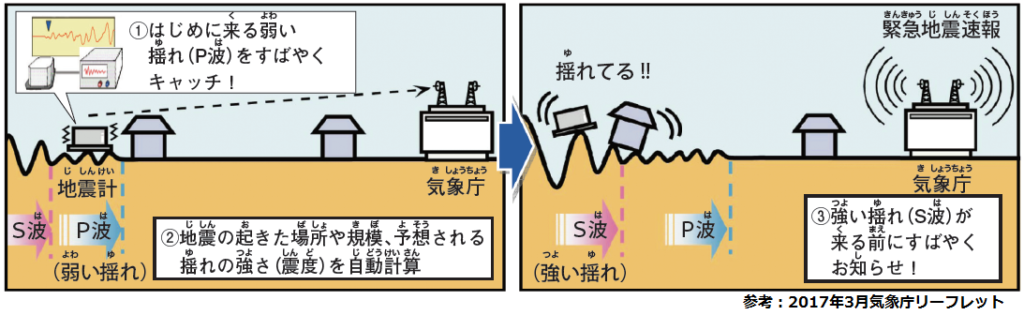

緊急地震速報はP波とS波で発信

観測地点において、P波とS波の到達時間の差と強さから、気象庁は緊急地震速報を発信しています。

緊急地震速報が聞こえたら、わずかな時間ですが大きな揺れに備えましょう。

緊急地震速報を聞いたらどうするか

緊急地震速報を聞いたとき、フリーズして動けなかったら全く意味がありませんね。

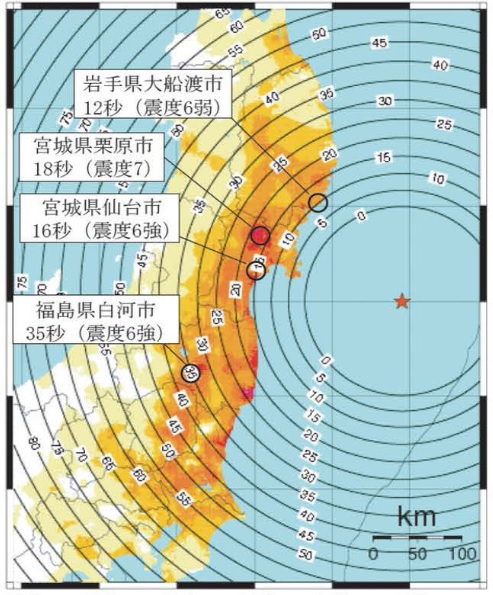

緊急地震速報が鳴ってから揺れ到達までの時間

緊急地震速報が鳴ってから、巨大地震の揺れが到達までの時間はかなり短いです。

東日本大震災の時の、揺れ始めまでの秒数を見てみましょう↓

各地、時間のバラツキはあるものの、10秒から数十秒で巨大な揺れが到達していることがわかります。

安全スペースへ逃げ込もう

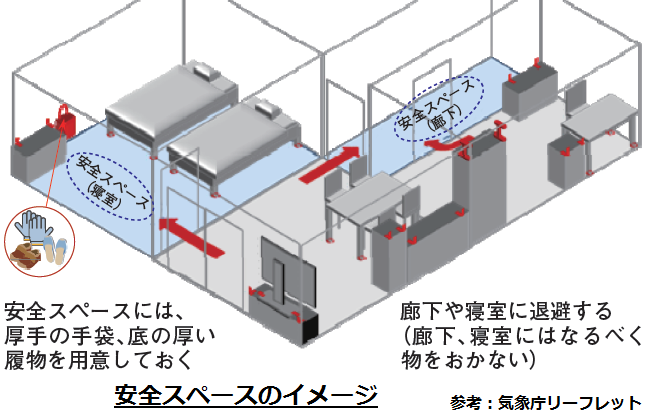

自宅にいるときは、すばやく安全スペースへ逃げ込みます。

安全スペースには、普段から重量物や大きなモノは置かないこと!

そして、普段からの考えることが大切で「緊急地震速報が聞こえたらこの場所へ!」って、家族と話し合っておきましょう。

- 自宅なら安全スペースへ逃げこむ。

- 移動の余裕がなければ座布団などで頭を守り、丈夫なテーブルの下で脚の部分を押さえる。

- 車の運転中はハザードランプを点灯させ、緩やかにスピードを落とし停車する。

- 屋外では塀や窓ガラス、看板などから離れ、空地や頑丈なビルの中などに移動する。

- エレベータの中では、各階ボタンを押してすぐに止め降りる。

- 海辺では、近くの高台や丈夫な施設の上階に避難する。

緊急地震速報から数秒で行動できるように、普段からシミュレーションしておくことも大切です。

そうすることで、いざ地震が発生したときにも冷静に動けるようになります!

地震が起きたあとにどう行動するか

地震が起きたあと、すこし落ち着いてからの行動もかなり大切です。

地震の二次災害を防ぐには

揺れが止まったら二次災害を防ぐために、とにかく落ち着いて周りの状況を把握してください。

二次災害を防ぐには

- 散乱したガラスなどでケガをしないように、厚底のスリッパや軍手を着用する。

- 初期消火するなど、危険を排除する。

- 部屋の扉やドアをあけ、脱出路を確保する。

- 懐中電灯などの明かりを用意する。

- ラジオやテレビなどで情報を収集する。

- 自宅では電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉める。

懐中電灯やラジオなどは、家庭で常備しておきたい地震対策グッズです。

津波から身を守る

津波の性質についてぜひ覚えておいてください。

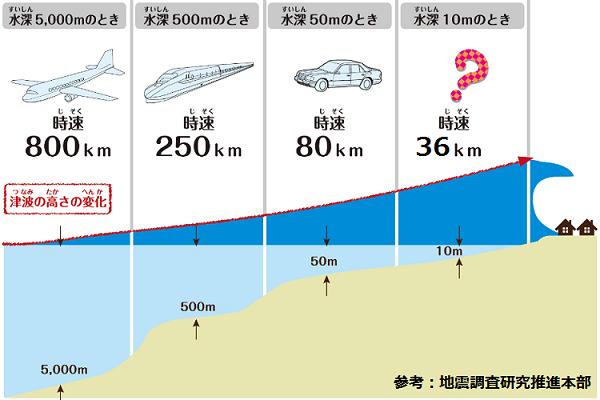

津波は水深が深いほど早く、逆に遅くなるほど波が高くなります。

南海トラフ地震では津波が最短5分で到達し、そのあとも何度も繰り返しやってきます。

津波の被害から逃げるには

- 巨大地震発生後は、絶対に半日は海岸に近づかない。

- 逃げるときは、水平方向より高い所に移動する。

東日本大震災での津波は、6時間のあいだに7回も襲ってきました。

通電火災を防ぐ

あなたが在宅中であろうがなかろうが、準備ができれば電力会社は送電を再開します。

その時、もし家電の電源コードに傷が入っていたら、漏電して火事になる危険があります。

阪神淡路大震災の火災原因の6割が、この通電火災でした。

いざという時、そのまま自宅から外へ緊急避難することもありますが、その際に自宅のブレーカーを落とす余裕は無いかもしれません。

地震が起こったら、できるだけ早めにブレーカーを落としておきましょう。